С

фальшивой конституцией более четверти века:

величайший обман в истории

российского конституционализма

Через 10 лет после принятия Конституции

России, Председатель Конституционного суда Российской Федерации В. Д. Зорькин

заявил: «...я заметил различия между тем, что было утверждено в самый последний

момент Большого совещания, и тем текстом, который был вынесен на референдум. Но

я бы не сказал, что эти изменения меняли в корне конструкцию Конституции.

Вопрос в том, что изменили и что добавили. Одно дело – ведь изменить республику

на монархию, а другое дело – переставить запятую. Да, отдельные нюансы

изменились».

На самом деле Председатель

Конституционного суда РФ В. Д. Зорькин, как опытный «государственник»,

понимающий расклад политических сил, говоря об изменении «отдельных нюансов»,

не просто упростил ситуацию, он её исказил качественно, выдав чёрное за белое.

В процессе принятия Конституции России, произошла

величайшая фальсификация. Фальсификация результатов «референдума» 12 декабря

1993 года, о которой известно конституционалистам во всём мире, явилось лишь прикрытием

величайшей конституционной авантюры - подмены одного конституционного проекта

другим. Вместо разработанного и принятого Конституционным Совещанием,

подписанного Президентом Российской Федерации, Председателем Верховного Суда Российской

Федерации, Председателем Конституционного Суда Российской Федерации,

представителями Президента Российской Федерации и СМ-Правительства Российской Федерации,

народными депутатами (См.: Проект

Конституции РФ и подписи участников Конституционного совещания, одобривших этот

проект 12 июля 1993 года (Президент РФ, Председатель ВС РФ, Председатель

Конституционного Суда РФ, представители Президента РФ и СМ-Правительства РФ,

народные депутаты)

http://rusconstitution.ru/library/constitution/articles/1207/) и

«поддержанного» гражданами РФ на «референдуме» 12 декабря 1993 года проекта

Конституции России, в новый 1994 год россияне вошли с Конституцией, отличающейся

от опубликованной для всеобщего ознакомления, той за которую, пусть и не

осознанно, голосовали на декабрьском «референдуме». Политологический анализ

проекта Конституции Конституционного Совещания и проекта «конституции-фальсификата»,

разработанного в Администрации Президента Российской Федерации под руководством

С. А. Филатова, свидетельствует о том, что два документа концептуально

отличаются, что позволяет говорить об отсутствии в стране легитимной

Конституции, получившей всенародное одобрение. Причём действующая «конституция-фальсификат»

не может считаться ни Конституцией, так не была принята на референдуме, а была

подменена после его окончания; ни Основным законом, так как в её разработке

участвовали сотрудники Администрации Президента, а не законодатели и не

представители специально создающихся для этих целей конституционных органов.

Различия между проектом Конституции

Конституционного Совещания, представленного для ознакомления гражданам России и

проекта С. А. Филатова с личными правками Б. Н. Ельцина (См.: Правка президента России Б. Н. Ельцина на проекте Конституции

Российской Федерации. 8 ноября 1993 г. http://rusconstitution.ru/library/constitution/articles/1227/?fbclid=IwAR3Y1ExIAbAOrUzJByZU6hn3jBJYEBlgPncmH6aHxzArSDWsRqKMUX3slk8),

на котором строится современный конституционный дизайн страны, колоссальны. Различия

отмечаются уже в самой структуре проектов. Так, проект Конституционного

Совещания, в отличии от проекта С. А. Филатова, содержит второй

раздел, закрепляющий договорной характер Российской Федерации - неотъемлемым

элементом его структуры является ряд договоров: «Договор о разграничении

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной

власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе

Российской Федерации», «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий

между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и

органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской

Федерации», «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между

федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами

власти автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации».

Наличие данного раздела в проекте Конституции России Конституционного Совещания

придавало России договорно-конституционный характер и являлось преградой на

пути построения централизованного государственно-территориального образования

во главе с метрополией. Проект С. А. Филатова – действующая

«конституция-фальсификат», исключает договора в качестве неотъемлемого элемента

конституции, таким образом, устанавливая конституционный характер Российской

Федерации, адресующий решение многочисленных вопросов к «центральному аппарату»

с соответствующими последствиями для регионов, de

facto превратившихся в колонии. В этом плане,

не удивительно, что руководитель Администрации Президента Российской Федерации

С. В. Кириенко, открыто заявляет: «российская

государственность, государство построено не по договорному типу». Уже

только этот факт позволяет говорить о том, что в декабре 1993 года в России

произошёл невиданный по своим масштабам конституционный переворот, а

государство превратилось в «авантюриста-узурпатора», которому отныне стало

позволено всё, так как все пределы дозволенного уже изначально были преодолены.

Тем не менее, вернёмся к отличительным

особенностям двух проектов – проекта Конституционного Совещания,

опубликованного для ознакомления гражданами и поддержанного на «референдуме» 12

декабря 1993 года, и проекта С. А. Филатова с правками

Б. Н. Ельцина, подменившего первый и ставшим «Конституцией России».

Несмотря на общую схожесть – этатистский

характер, доставшийся в наследство от «советского социализма» и природу

«разработчиков» -Конституционного Совещания и Администрации Президента

Российской Федерации, формировавшихся при непосредственном участии «глава

государства», конституционные проекты отличаются предметно-содержательно. В

«конституции-фальсификате» более выражено проявляется суперпрезидентализм,

сочетаясь с «гражданским элементом», то есть в филатовском проекте, наблюдается

симбиоз фактического монархизма – «Царю – сила власти», и современного

государствоцентризма с элементами демократизма. Проще говоря, устанавливается de facto

самодержавная

система, кроме прочего, уязвимая от внешнего влияния. Последнее проявляется уже

в статье 1 «конституции-фальсификата», не содержащей понятие «суверенное

государство», что странно для современных политических систем, государства

которых стремятся обозначить свой суверенитет. Вряд ли С. А. Филатов

и Б. Н. Ельцин, удаляя прилагательное «суверенное», руководствовались

стремлением установить превосходство гражданского суверенитета над

суверенитетом государственным. О последнем свидетельствует не только концепция

«конституции-фальсификата», устанавливающая сепурпрезидентализм, но и

политическая практика ельцинского и путинского периодов, связанная с

нуллификацией политических прав и свобод граждан и витализацией монархических

трендов.

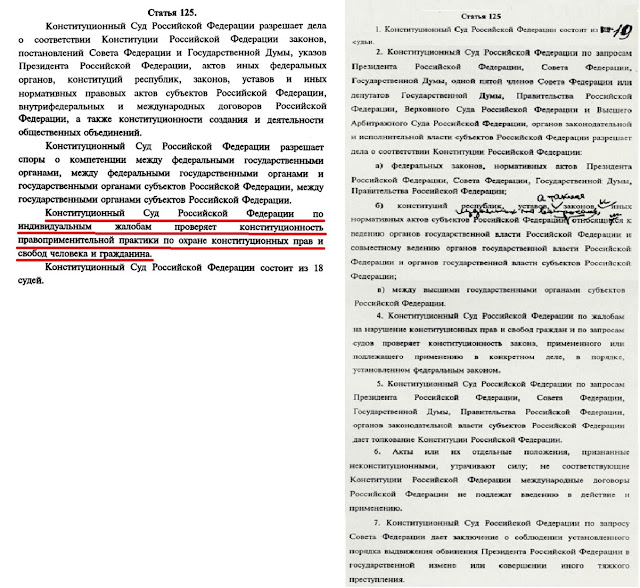

Итак, рассмотрим скрины статей проекта

Конституции Конституционного Совещания (на белом фоне), одобренной основными

политическими акторами и опубликованной для всенародного ознакомления, и

действующей «конституции-фальсификата», подменившей первую (на сером фоне).

Несмотря на то, что в двух проектах

конституций республики называются государствами, в действующей «конституции-фальсификате»,

данному положению уделяется несравнимо меньшее внимание, что обеспечивает

абсолютное превалирование федерального центра над регионами, способствует

превращению последних в колониальные территории, подрывает союзную

стабильность. «Сегодня имеют место вызовы, риски, угрозы поступательному

конституционному развитию субъектов Федерации, - отмечает

Ш. Ш. Ягудин. <…> Как ни странно, на практике и в науке

подвергается сомнению государственная природа республик РФ, что они в прямом

смысле государствами не являются. Об этом говорят многие учёные,

государствоведы <…> реально есть государства самостоятельные, являющиеся

субъектами международного права, отдельно существующие. Но есть и государства в

составе государства. Среди 17 земель Германии Бавария, Саксония, Тюрингия в

своих Конституциях называют себя свободными государствами ФРГ».

В соответствии с

«конституцией-фальсификатом», Республики лишились государственного суверенитета

не только с помощью нуллификации договорных начал, но и с помощью устранения

института республиканского гражданства - понятие «гражданин республики» в филатовском

проекте отсутствует, а Б. Н. Ельцин собственноручно вычеркнул положение

статьи 6: «Гражданин Российской Федерации обладает всеми правами гражданина

республики, на территории которой он проживает», расширяющие его политические

права. В последующем данная «правка» привела к процессу «вертикализации»

политической системы и законодательной унификации, заставив региональные органы

отказаться от ранее установленных прогрессивных политико-правовых норм. Достаточно

подробно данная проблема была освещена в начале века в работах татарских

политологов и государствоведов.

В действующей «конституции-фальсификате»

не используется понятие «децентрализация», имевшееся в статье 5 проекта

Конституционного Совещания, что существенно влияет на характер

государственно-политического режима, ведёт к сверхцентрализации политической

системы, обострению социально-политической конфликтности, росту регионального

сепаратизма и развалу страны.

В соответствии с проектом

Конституционного Совещания, земля и другие природные ресурсы могут находиться в

частной, государственной, муниципальной собственности. В проекте С. А. Филатова,

допускаются иные формы собственности, что открывает возможности для передачи

земель и других природных ресурсов транснациональными корпорациями, банками,

иностранными фондами и другими экономическими субъектами, не заинтересованным в

обустройстве и улучшении качества жизни населения российских территорий.

Закреплявшееся в статье 34 проекта Конституции

Конституционного Совещания право частной собственности в качестве естественного

права, то есть права, принадлежащего человеку «по природе», «от рождения» в

филатовской «конституции-фальсификате» de

facto превращается в октроированное, «дарованное

государством» по крайней мере, понятие «естественное право» изымается, а акцент

делается на закон, являющийся государственным актом.

«Конституцией-фальсификатом» устанавливаются

иные наименования республик: из названий республик, удаляется понятие

«Советская Социалистическая». После официального опубликования проекта

Конституции Конституционного Совещания в проект не могли вноситься никакие

правки, включая изменения в наименовании субъектов России, произведённые

региональными органами, так как они могли способствовать, введению в

заблуждение граждан, закономерно витализуя вопрос о легитимности новой

Конституции России. Фальсификаторы, очевидно, руководствуясь идеологическими

соображениями, через подмену Конституции России, установили их новые названия

(возможно предварительно, вступив в сговор с региональными государствами!),

что, кроме прочего, является явным вмешательством в компетенцию жителей

республик. При этом положение о том, что «Изменение названия республики, края,

области, города федерального значения, автономной области, автономного круга

осуществляется субъектом Российской Федерации самостоятельно», установленное в

проекте Конституции Конституционного Совещания было подменено другим

положением, предположительно, с целью минимизации визуальных отличий.

В статье 72 «конституции-фальсификата»,

отсутствует норма, об определении «по взаимной договорённости статуса

федеральных природных ресурсов с учётом необходимости сохранения и поддержания

исторически сложившихся традиционных форм хозяйствования и использования

природных ресурсов на соответствующих территориях» (пункт «в» проекта

Конституционного Совещания). Расширен пункт «н» статьи 72 – если в проекте

Конституционного Совещания к совместному введению Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации относилось установление общих принципов организации

местного самоуправления, то в филатовском проекте – действующей «конституции-фальсификате»,

«установление общих принципов организации системы органов государственной

власти и местного самоуправления», что придаёт ей определённо прогрессивную

черту, которая, однако, нуллифицируется в последующем.

В части 2 статьи 75 действующей

«конституции-фальсификате» особое место уделяется Центральному банку РФ,

подчёркивается его основная функция – «защита и обеспечение устойчивости рубля»,

а также его независимость от других государственных органов при её осуществлении.

Проект Конституционного Совещания, не исключал возможности влияния на

Центральный банк РФ других государственных органов, включая представительные.

Невмешательство других государственных органов, включая представительные, в

деятельность Центрального банка Российской Федерации – нонсенс, связываемый

некоторыми исследователями и политическими деятелями с колониальным характером

России.

Несмотря на выраженный централизаторский

тренд, действующая «конституция-фальсификат» делает уступку регионам,

предоставляя им право в случае противоречия между федеральным законом и

нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным по предмету

введения субъекта Российской Федерации, руководствоваться нормативно правовым

актом субъекта Российской Федерации, что упускается в проекте Конституции

Конституционного Совещания.

Статья 77 проекта Конституции России,

разработанного Конституционным Совещанием и представленного на всенародное

обсуждение, в филатовском проекте качественно трансформируется дополнением: «… общими

принципами организации представительных и исполнительных органов

государственной власти, установленными федеральным законом» (статья 77), что ограничивает

право субъектов самостоятельно устанавливать систему региональных государственных

органов и вступает в противоречие с пунктом «н» статьи 72, как ранее

отмечавшейся как прогрессивной.

В статье 80 «конституции-фальсификата»

отсутствует норма, акцентирующая внимание на полномочиях, предоставляемых

Президенту Российской Федерации для выполнения политической и экономической

программы, которая предполагает отчётность «главы государства» перед

избирателями.

Если проект Конституционного Совещания

предполагает возрастное ограничение для граждан, избираемых на должность «главы

государства», то в действующей «конституции-фальсификате» данное ограничение

отсутствует. Отмена последнего непосредственно связана с возрастом

Б. Н. Ельцина (1 февраля 1931 г.р.), лишавшего его участия в

президентских выборах 1996 года. Учитывая персонифицизм российского политического

дискурса, отмена возрастного ограничения, является важным элементом в

формировании самодержавной политической системы России. Следует отметить, что

действующий Президент Российской Федерации В. В. Путин, родившийся 7

октября 1952 года, в соответствии с проектом Конституции Конституционного

Совещания, так же не мог бы участвовать в качестве кандидата в президентских

выборах 18 марта 2018 года.

В проекте Конституции Конституционного

Совещания и проекте С. А. Филатова с правками Б. Н. Ельцина

имеются расхождения в президентских полномочиях. Так, если в проекте Конституционного

Совещания, Президент Российской Федерации: представляет Государственной Думе предложение

о назначении Председателя Правительства Российской Федерации, то в проекте «конституции-фальсификата»

- «назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства

Российской Федерации», а также имеет право председательствовать на заседаниях

Правительства Российской Федерации.

В проекте С. А. Филатова также

появляется новый конституционный орган – Совет Безопасности, который

отсутствует в проекте Конституционной Комиссии, а Президент Российской

Федерации наделяется правом его формировать и возглавлять.

В филатовском проекте Президент Российской

Федерации также утверждает военную доктрину Российской Федерации, причём если С. А. Филатов

в проекте указывал на утверждение президентом основных положений военной

доктрины, то Б. Н. Ельцин – военной доктрины в целом

(собственноручная правка проекта Б. Н. Ельциным).

В соответствии со статьёй 88

«конституции-фальсификата», в случае введения чрезвычайного положения,

Президент Российской Федерации обязан сообщить об этом не только Совету

Федерации, что предполагал конституционный проект Конституционного Совещания,

но и Государственной Думе.

Филатовский проект действующей

«конституции-фальсификата» с правками Б. Н. Ельцина, существенно

расширяет полномочия Президента Российской Федерации в сфере указного права и

распорядительных функций – Б. Н. Ельцин собственноручно вычеркнул

положение, ограничивающие его возможности в данных областях нормой «во

исполнение полномочий, возложенных на него Конституцией Российской Федерации и

федеральными законами».

Существенные различия положений конституционных

проектов имеются в статье 92: увеличен период до дня голосования с двух до трёх

месяцев с момента досрочного прекращения полномочий «главой государства»;

установлены ограничения для исполняющего обязанности Президента РФ – «не имеет

право распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить

предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской

Федерации».

Несмотря на то, что оба проекта

закрепляют бикамеральную структуру парламента, в главе 5 «Федеральное собрание»

также имеются существенные различия. Если проект Конституционного Совещания допускает

возможность формирования Совета Федерации с помощью прямых выборов гражданами,

то поправки Б. Н. Ельцина в проект С. А. Филатова,

ограничивают право граждан на формирование «верхней палаты» назначением от

исполнительного органа субъекта Российской Федерации и косвенными выборами – от

законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации: «В

Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской

Федерации – по одному от представительных и исполнительных органов власти»

(собственноручная поправка Б. Н. Ельцина).

Отличается численный состав депутатов

Государственной Думы – 400 депутатов в проекте Конституционного Совещания и 450

– проекте С. А. Филатова.

Если статья 96 проект Конституции

России, опубликованная для всенародного обсуждения устанавливала возрастной

ценз для депутатов Совета

Федерации и депутатов Государственной Думы 21 год, то проектом действующей

«конституции-фальсификата» возрастной ценз устанавливается только для депутатов

Государственной Думы. Данное изменение привело к установлению возрастного ценза

для члена Совета Федерации – 30 лет, лишив права граждан в возрасте от 21 до 30

лет участвовать в выборах в состав «верхней палаты». При этом процедура

формирования Совета Федерации оказалось «закрытой», то есть подконтрольной «главе

государства».

Проект С. А. Филатова упростил

решение вопроса о депутатской неприкосновенности, ликвидировав необходимость

предоставления заключения специализированной комиссии соответствующей палаты

Федерального Собрания Российской Федерации на представление Генерального прокурора

Российской Федерации.

В проекте С. А. Филатова – действующей

«конституции-фальсификате» отсутствует указание на важнейшую функцию

Федерального Собрания (Государственной Думы и Совета Федерации) – функцию

парламентского контроля, что ослабляет институциональность российского

парламента.

Изменён и функционал палат Федерального

Собрания, что соответствует вышеизложенным положениям

«конституции-фальсификата». Так, в проекте Конституционного Совещания Государственная

Дума назначает Председателя Правительства РФ, а в проекте С. А. Филатова

даёт согласие президенту РФ на назначение председателя Правительства РФ (абз.

«а» статей 102 и 103 соответственно).

Если проект Конституционного Совещания,

ограничивает возможность Президента Российской Федерации двукратным внесением

одной и той же кандидатуры Председателем Правительства РФ и предоставляет

«главе государства» распустить Государственную Думу после трёхкратного

отклонения кандидатуры на должность Председателя Правительства Российской

Федерации, то проект С. А. Филатова – действующей «конституции-фальсификата»

не ограничивает Президента Российской Федерации в возможности внесения одной и

той же кандидатуры трёхкратно, и обязывает Президента Российской Федерации

распустить «нижнюю палату» - «после трёхкратного отклонения представленных

кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации Государственной

Думой Российской Федерации Президент Российской Федерации назначает

Председателя Правительства Российской Федерации, распускает Государственную

Думу Российской Федерации и назначает новые выборы» (статья 111 часть 4).

Конституционные отличия имеются и в

законодательной процедуре, затрагивающей коммуникацию Федерального Собрания с

Президентом России (статьи 106 и 107, соответственно). Проект Конституционного

Совещания строится на возможности преодоления президентского вето двумя третями

от общего состава депутатов каждой из палат, Б. Н. Ельцин в

филатовском проекте – действующей «конституции», сделал уточнение – «от общего

числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы», акцентировав

внимание на то, что решение по вопросу преодоления вето должно приниматься

палатами раздельно.

Проект Конституционного Совещания

исходит из того, что в случае роспуска Государственной Думы Президентом РФ,

новая Государственная Дума могла собраться не позднее чем через девяносто дней,

а проект С. А. Филатова – четырёх месяцев, что предоставляет

Президенту РФ время либо договориться с депутатами «нижней палаты», либо с

помощью указного права и силового давления «оптимизировать» политическую

систему. В данном случае, время играет на стороне «главы государства».

Проект С. А. Филатова

существенно изменил структуру Правительства Российской Федерации, отменив

положение о вхождении в его состав руководителей исполнительных органов

субъектов Российской Федерации. Последние, могли избираться населением, что

позволило бы гражданам, проживающим в субъектах России, иметь прямое влияние на

работу Правительства Российской Федерации.

Статья 115 проекта Конституционного

Совещания предполагала издание Правительством Российской Федерации

правительственных постановлений и распоряжений на основании президентских Указов,

Б. Н. Ельцин собственноручно внёс правку в филатовский проект,

установив данную обязанность исключительно для нормативных указов, что логично

в силу того, что Указы Президент Российской Федерации может принимать по

широкому спектру проблем.

Проекты содержат различный механизм

отправления Правительства Российской Федерации в отставку. В соответствии с

проектом С. А. Филатова Президент Российской Федерации может

отправить Правительство Российской Федерации в отставку самостоятельно, в то

время как в опубликованном для всенародного обсуждения проекте Конституционного

Совещания, Президент Российской Федерации «вправе поставить перед

Государственной Думой вопрос об отставке Правительства». При этом срок

рассмотрения вопроса об отставке Правительства Российской Федерации

ограничивается одной неделей с момента его постановки перед депутатами

Государственной Думы, после чего Президент Российской Федерации повторно

объявляет об отставке Правительства Российской Федерации, приобретая право распустить

федеральный исполнительных орган.

Интересно то, что в филатовском проекте

– действующей «конституции-фальсификате» появляется положение в соответствии с

которым Председатель Правительства Российской Федерации может поставить вопрос

о доверии Правительству Российской Федерации перед Государственной Думой. Если

Государственная Дума в доверии оказывает, то Президент в течение семи дней

принимает решение об отставке Правительства или о роспуске Государственной Думы

и назначении новых выборов. Данная норма способствует неустойчивости

Государственной Думы и может использоваться в качестве инструмента подрыва её

авторитета в обществе.

В проекте Конституционного Совещания Конституционный

суд РФ состоит из 18 судей, в проекте С. А. Филатова – 19 (личная

поправка Б. Н. Ельцина).

Если в проекте Конституционного

Совещания не устанавливаются субъекты запросов в Конституционный суд РФ, что предоставляет

гражданам право обращаться с запросами в Конституционный Суд Российской Федерации;

то в филатовском проекте ограничиваются Президентом Российской Федерации,

Советом Федерации, Государственной Думой, одной пятой членов Совета Федерации

или депутатов Государственной Думы, Правительством Российской Федерации,

Верховным Судом Российской Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской

Федерации, органами законодательными и исполнительными органами субъектов

Российской Федерации.

«Конституция-фальсификат» подробно

регламентирует компетенцию Конституционного Суда РФ в области разрешения дел о

соответствии нормативных актов Конституции.

Устанавливается обязанность

Конституционного суда Российской Федерации давать толкование Конституции

Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета

Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации,

законодательных органов субъектов России. Что в условиях суперпризедентализма

ведёт к снятию ответственности с Президента РФ и органов–сателлитов за

действия, расходящиеся с «духом закона». В политической практике известны

случаи, когда Конституционный Суд Российской Федерации принимал прямо противоположные

решения по идентичным делам.

Централизаторский тренд обозначен в

статьях о прокуратуре. Если в проекте Конституционного Совещания внимание в

первую очередь обращается на предназначение прокуратуры, как органа

осуществляющего надзорные, контрольные, правоохранительные функции, то в

проекте С. А. Филатова – на структуру прокуратуры как «единую

централизованную систему», de facto замыкающуюся на «главу государства». Данное отличие

также подчёркивает концептуальное различие двух проектов.

Концептуальные различия имеются и в главах

«Местное самоуправление». Так, проект Конституционного Совещания устанавливает,

что «Изменение границ территориальных единиц, в которых осуществляется местное

самоуправление, допускается только с согласия населения соответствующих

территориальных единиц»; в проекте С. А. Филатова – действующей

«конституции-фальсификата» - «с учётом мнения населения соответствующих

территорий». То есть, проект С. А. Филатова лишил население муниципальных

образований права устанавливать границы своих «владений», что в итоге привело к

поглощению муниципальных сельских образований городскими поселениями без

согласия граждан, ухудшив жизненные условия последних.

Положения Главы 9 «Конституционные

поправки и пересмотр Конституции» в двух проектах также отличаются. Проект Конституции

России Конституционно Совещания, вынесенный на всеобщее обсуждение не предполагает

всенародного голосования по поправкам к главе 1 и главам 2-8: в первом случае

предполагается поддержка изменений положений главы 1 тремя пятыми голосов от

общего числа депутатов каждой из палат Федерального Собрания, в случае

поддержки ими поправок и изменений в Конституцию – созыв Конституционного

Собрания, подтверждающего либо неизменность Конституции, либо принятие ими

новой Конституции; во втором случае – поправки к положениям глав 2-8 вносятся в

порядке, в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного

закона, и вступают в силу после их одобрения не менее чем двумя третями

субъектов Российской Федерации.

В проекте С. А. Филатова,

во-первых, устанавливается норма, не позволяющая пересмотреть Федеральным

Собранием не только положения главы 1, как в проекте Конституционного

Совещания, но и главы 2 и 9, а механизм изменения конституции предполагает не

только поддержку поправок тремя пятыми голосов от общего числа депутатов каждой

из палат Федерального Собрания, в случае поддержки ими поправок и изменений в

Конституцию – созыв Конституционного Собрания, подтверждающего либо

неизменность Конституции, либо принятие ими новой Конституции, но и вынесение проекта

Конституции на всенародное голосование. Новая Конституция вступает в силу, если

за неё проголосовало более половины избирателей, принявших участие в

голосовании, при условии что в нём приняло участие более половины избирателей.

Поправки к главам 3-8 принимаются в порядке, предусмотренном для принятия

федерального конституционного закона, но вступают в силу после их одобрения, не

субъектами Российской Федерации, а только законодательными органами. При этом

поправки должны одобрить не менее двух третей субъектов Российской Федерации.

* * * * *

В декабре 1993 года в истории России произошла величайшая фальсификация. Проект

Конституции Конституционного Совещания, одобренный Президентом Российской Федерации,

Председателем Верховного Суда Российской Федерации, Председателем

Конституционного Суда Российской Федерации, представителями Президента Российской

Федерации и СМ-Правительства Российской Федерации, народными депутатами (См.: Проект Конституции РФ и подписи

участников Конституционного совещания, одобривших этот проект 12 июля 1993 года

(Президент РФ, Председатель ВС РФ, Председатель Конституционного Суда РФ,

представители Президента РФ и СМ-Правительства РФ, народные депутаты. http://rusconstitution.ru/library/constitution/articles/1207/)

и представленный для всенародного обсуждения, был подменён другим

конституционным проектом, разработанным в Администрации Президента РФ под

руководством С. А. Филатова и лично отредактированного Президентом Российской

Федерации Б. Н. Ельциным (См.: Правка

президента России Б. Н. Ельцина на проекте Конституции Российской

Федерации. 8 ноября 1993 г. http://rusconstitution.ru/library/constitution/articles/1227/?fbclid=IwAR3Y1ExIAbAOrUzJByZU6hn3jBJYEBlgPncmH6aHxzArSDWsRqKMUX3slk8). Граждане

России с данным проектом ознакомлены не были - он не обсуждался ни в коллективах,

ни в государственных, ни в специально созданных конституционных органов.

Первоначально одобренный Б. Н. Ельциным, получивший поддержку

других влиятельнейших политических акторов, поддержанный гражданами на

«референдуме» 12 декабря 1993 года проект Конституционного Совещания был

выброшен «на свалку истории», я его место занял проект, самодержавный, лично

исправленный «царём Борисом» с учётом собственных интересов.

Почему не восстали граждане?

Во-первых, Конституционное Совещание, сформированное по Указу

Б. Н. Ельцина, представляло неконституционный орган, альтернативный

Конституционной комиссии. В его задачу входило, не просто объединение ключевых

политических игроков, а подготовка Конституции России в полной мере отвечающей

интересам «победителя». Конституционное Совещание, даже будучи органом подконтрольным

«главе государства» с данной задачей справиться не смогло – два года

президентства «царя Бориса» не устраивало. Тем не менее, с помощью Конституционного

Совещания было выиграно время и разработан конституционный проект, на основе

которого появился уже новый проект, в полной мере отвечающий интересам

самодержца. Не искушённые в законотворчестве граждане просто не смогли отличить

один «продукт» от другого.

Во-вторых, обсуждение и принятие Конституции России шло в условиях

политической и экономической усталости не только граждан, но и противостоящих

друг другу политических сил. Граждане готовы были поддержать любой

конституционный проект, лишь бы начать «мирную жизнь». В этом плане эффективным

оказалось обращение Б. Н. Ельцина к гражданам России накануне

декабрьского «референдума»: «Не примем её (Конституцию РФ – Авт.) -

получим новый виток борьбы, новые конфликты уже в Федеральном Собрании. Неужели

мы не устали от всего этого?». Заявлением нагнеталась атмосфера страха,

препятствующая рациональному выбору россиян и подталкивающая их к «проглотить».

В-третьих, выступая за скорейшее принятие Конституции России,

Б. Н. Ельцин одновременно создавал препятствия для обсуждения проекта

Конституции России Конституционного Совещания. С проектом Конституционного

Совещания к моменту декабрьского голосования, по оценкам Н. И. Рыжкова,

было знакомо не более 1 % населения страны. То есть, граждане голосовали

за то, что ни читали, ни обсуждали - им было всё равно – «лишь бы не было

войны». Политики же в это время искали свои «ниши», пытались встроиться, по

сути дела, в самодержавную систему. Не стал бы В. Д. Зорькин

Председателем Конституционного Суда Российской Федерации, если бы «заметил»

подмену Конституции России в момент её тиражирования после 12 декабря 1993 года.

И это касается не только его одного.

Вот так, нелегитимная «конституция-фальсификат» стала остовом

политико-правовой системы страны, а величайшая фальсификация так и остаётся

незамеченной ни политиками, ни учёными, ни общественниками, ни простыми

гражданами. Сколько можно ещё терпеть? Стране нужна легитимная конституция,

разработанная профессионалами, испытанная на прочность гражданами в

политических дискуссиях, отредактированная и принятая на всероссийском

референдуме под строгим контролем граждан. Времени на раскачку нет!